|

Sergei Dovlatov :: Сергей Довлатов >> СЛОВА >> |

Газета "За кадры верфям", №5(2563), май 2017 г.

АВТОР: Александр Бутенин (fb)

Не за горами российская премьера фильма Алексея Германа «Довлатов». Картину покажут зрителю в 2017 году. Я мысленно закрываю глаза и силой воображения представляю такой примерно ход событий: зрительское признание во внеконкурсной программе каннского фестиваля, берлинский серебряный лев, номинация на «Оскар». Триумфальное шествие кинокартины по экранам страны, демонстрация фильма на первом канале. Завоевание высшей мировой кинематографической награды, автоматическое присуждение Ники и Кинотавра. Разматывающиеся клубки красных ковровых дорожек. Вспышки камер, фрак брусничного цвета, внимание публики, слава, деньги… Все это то я щедро отдаю режиссеру, а про себя думаю: «и я там был…», как в сказке.

Нельзя сказать, что в этот фильм я попал случайно. Скорее наоборот. Я просто навязал себя Алексею Алексеевичу. Ему ничего не оставалось делать, как взять меня на роль. Да и кому же еще по справедливости было сниматься в этом фильме, как не мне?! Больше оснований для участия в картине имел, кажется, только сам заглавный герой. Посудите сами: я творчество Довлатова люблю, изучаю и всячески пропагандирую. Написал о нем несколько статей, получивших некоторую известность. Публиковал стихи в газете, которую Довлатов редактировал. Находил неожиданные и неизвестные его автографы и шаржи. Внес свой скромный голос за переименование нью-йоркской улицы в честь Довлатова и за установку ему памятника в Петербурге. Вожу экскурсии по местам боевой славы писателя. Словом, я — довлатофил, довлатовед и довлатовод со стажем.

Узнав, что Алексей Герман (младший) намерен снять фильм про Довлатова, я зажегся надеждой принять участие в проекте. Мне посчастливилось лично представиться режиссеру в Пскове, когда там проходил довлатовский фестиваль, тот самый, в рамках которого министр культуры случайно назвал Довлатова выдающимся литературным явлением второй половины XIX века. Спустя месяц при объявлении кастинга актеров я сгонял на Ленфильм, где меня сфотографировали с табличкой на груди, а в листке мои параметры и проникновенное резюме. Наконец, я набрался наглости и написал Герману письмо, переполненное аргументами в пользу моей кандидатуры. Я был готов воплотить в жизнь любой образ — от спившегося журналиста до секретаря райкома партии. «Насколько я понимаю, — взывал я к режиссеру, — Вас должна интересовать не только подходящая фактура, но и литературная одухотворенность актера. А этого добра у меня довольно».

Узнав, что Алексей Герман (младший) намерен снять фильм про Довлатова, я зажегся надеждой принять участие в проекте. Мне посчастливилось лично представиться режиссеру в Пскове, когда там проходил довлатовский фестиваль, тот самый, в рамках которого министр культуры случайно назвал Довлатова выдающимся литературным явлением второй половины XIX века. Спустя месяц при объявлении кастинга актеров я сгонял на Ленфильм, где меня сфотографировали с табличкой на груди, а в листке мои параметры и проникновенное резюме. Наконец, я набрался наглости и написал Герману письмо, переполненное аргументами в пользу моей кандидатуры. Я был готов воплотить в жизнь любой образ — от спившегося журналиста до секретаря райкома партии. «Насколько я понимаю, — взывал я к режиссеру, — Вас должна интересовать не только подходящая фактура, но и литературная одухотворенность актера. А этого добра у меня довольно».

И режиссер уступил моим просьбам. А я думаю, ему самому было интересно даже героев массовки отбирать штучно. Тем более, чудак сам лезет в фильм, как кот в холодильник. Мне позвонили из киногруппы. Девушка представилась ассистентом режиссера и сказала мне так: — Забронируйте в своем графике три дня на съемочный период и приходите завтра вечером на примерку костюма. Она дала адрес. Я пребывал в эйфории. — Да, а вы в курсе, что съемки будут стоить… (и тут ассистентка назвала сумму, которой нельзя было человека испугать или осчастливить) … за смену? Я даже не сразу понял — о чем она, и уточнил: — Это я вам плачу? (клянусь, я был к этому готов). — Нет, это мы вам. — Совсем хорошо, — обрадовался я.

Вечером следующего дня я стоял в назначенном месте у старинного дома на Большом проспекте Петроградской стороны. Дверь в парадное открывалась свободно. По лестничным клеткам носились грузчики, которые с муравьиной силой и быстротой таскали предметы во много раз превышающие их собственный вес и габариты. В пролетах лестниц то и дело раздавались хрипы раций и искаженные голоса. Двери в квартиры на всех пяти этажах были широко распахнуты. Квартиры являли собой отдельные локации для съемок фильма. Вот, например, редакция газеты. А это комната в коммуналке, и, судя по всему, довлатовская. Были какие-то другие помещения с легендой. Однако интересно. — Вас ждут в примерочной, — сообщила мне ассистент. В одной из квартир был создан искусственный коридор из белой материи. Нечто вроде театрального занавеса. На уровне глаз приколота бумажка с предупреждением: «Входя в костюмерный зал, необходимо стучать. У нас переодеваются актеры». Я оглянулся, и, не найдя твердых опор, неслышно постучал в податливую занавеску. — Вы кто? — выглянула девушка. — Актер, — дрогнувшим голосом ответил я. — Заходите.

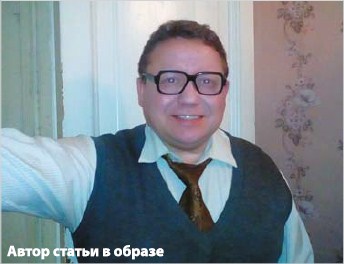

Две громадные залы были доверху набиты одеждой. Вдоль стен на вешалках вырастали леса брюк, пиджаков, жилеток и рубашек. Спадали водопады платьев, свитеров, шарфов и галстуков. Грузно висели плащи, пальто и шубы. Внизу в коробках горами лежали туфли, ботинки, сапоги, валенки и тапки. Все эти предметы гардероба были сильно потертыми, и, как бы, позаимствованными из нашего семейного шкафа. Я узнавал фасоны одежд собственных родителей. Горой тряпья занимались молоденькие костюмерши. Две портнихи на швейных машинках подшивали и прострачивали ткани. Милые феи костюмерной атаковали меня. В их заботу входило подобрать в куче одежды подходящий мне наряд, кое-как напялить его на меня, утвердить мой образ у художника-постановщика, и приклеить к каждой вещи стикер с моей фамилией.

Критически оглядев меня, барышни подали мне первую охапку шмоток. Я сразу понял, что все это мне будет тесновато. — А где тут можно переодеться? — робко спросил я девушек. Старшая обернулась и указала рукой на свободный угол. В это время из другой комнаты вышел мужчина в рубашке и джемпере, но без штанов, каковые держал в руках, прося их заменить. Судя по звукам, за стенкой переодевалось еще несколько людей обоего полу. Убедившись, что оголенная натура никого тут не шокирует, я стал, стесняясь, примеривать свои вещи. Сложнее всего было с брюками. Они мне решительно не подходили, точнее, не сходились. В сотый раз я мысленно пообещал себе сесть на диету.

Наконец, после пяти-шести попыток, какие-то старые черные штаны мне удалось на себя натащить. Девушки облегченно выдохнули, я наоборот донельзя втянул в себя воздух. — Ну, ничего, мы их тут в поясе разошьем, а вы, если что, на ремне носите, пуговицы не застегивайте — сердобольно посоветовала костюмерша. Между тем мой сценический облик еще не был завершен. Его дополнили шерстяным серым жилетом, местами разошедшимся. Я протянул руку, взял с вешалки первый попавшийся советский галстук веселой коричневой расцветки и повязал его на шее двойным виндзорским узлом. Галстук подходил к ботинкам, но противоречил жилету. — Это вы напрасно поспешили, прокомментировала мою инициативу костюмерша. — Да я, собственно, просто хотел вам показать, что умею с галстуком обращаться. Могу снять. — Ладно, оставьте пока, посмотрим, что скажет Лена.

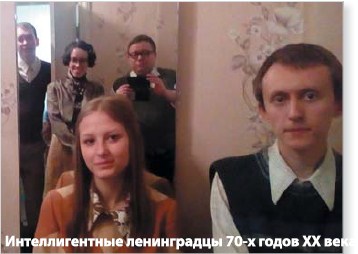

В этот момент в комнату влетела стройная девушка в очках. По ее решительному поведению стало понятно, что она тут главная. Выяснилось, что это художник-постановщик картины. К тому же, супруга режиссера — Лена Окопная. Она мгновенно раздала подручным барышням несколько указаний, касающихся внешнего вида других актеров. Всеобщее переодевание вышло на качественно новый уровень. На меня Елена взглянула мельком, причем каким-то невидящим взором, и предложила заменить жилет на свитер крупной вязки и попробовать рубашку другой расцветки. Достигнутые результаты ее не удовлетворили. Я снова взмок. Мы перебрали еще пару комбинаций и вернулись к тому, что было с самого начала. — А может быть даже и ничего, скептически оглядывая меня, промолвила Лена. — Молодой человек сам выбрал себе такой галстук, — поспешила отречься от меня костюмерша. — Убрать его? — услужливо, предложила она. — Меня?! — испугался я. — Нет, пусть остается, — задумчиво сказала Лена, и неожиданно добавила: — В конце концов, не у всех интеллигентов 70-х было чувство вкуса. У меня вытянулось лицо.

Оставив меня на произвол девицам, Лена отправилась хлопотать к другим актерам. В своей обуви без каблуков она перемещалась по комнатам так стремительно и бесшумно, что невольно напоминала мне тарантиновскую героиню О-Рен Иши, которая, также вот пронеслась по столу, чтоб самурайским мечом срубить голову боссу токийской мафии. Я с любопытством наблюдал, как она работала на картине. Людей она, как бы, вовсе не замечала, глядя сквозь них. Столкнувшись с ее взглядом, я всякий раз ощущал себя человеком-невидимкой, оформленным оболочкой своего наряда. Взгляд, вероятно, отражал профессионализм художницы. В перерывах между дублями она приносила на съемочную площадку груды одежды и бесконечно меняла ее на актерах, добавляя или убирая тот или иной аксессуар, добиваясь совершенства композиции. Параллельно она неустанно вешала, поправляла, передвигала предметы и вещи на стенах, полках и столах. Интерьер комнаты, в которой мы снимались, постоянно совершенствовался.

Добрую четверть времени из двух полных съемочных смен мы, актеры массовки, просидели в отстойнике, дожидаясь вызова и начала репетиций или съемки. Я не профессионал в киноиндустрии. Даже не дилетант. Просто случайный прохожий. Поэтому мои суждения о процессах, происходящих на съемках — сугубо субъективны. С Алексеем Германом, мне показалось, актерам должно быть очень интересно работать. Как и полагается, в съемочной группе царят невообразимые хаос и неразбериха. Народ с безумными глазами бегает по зданию, что-то тащит, красит, приколачивает, привинчивает, подключает провода, устанавливает свет, налаживает аппаратуру, расставляет реквизит. Потом все это несколько раз переделывается по новому. Режим следующий — ночью и утром подготовка реквизита. В первой половине дня — репетиция, во второй — съемка. Когда на площадке появляется Алексей Герман начинается собственно творческий процесс. Вот режиссер энергично вошел в комнаты, приветливо поздоровался со всеми нами (со мной за руку!), все внимательно оглядел. Он как бы впитывает в себя тот человеческий материал, с которым ему предстоит работать в сцене. Мысленно тасует людей, меняя их местами. Заключает человеческую массу в матрицу комнатной обстановки, распределяя людей между мебелью. Сверяет получившуюся композицию с линией движения камеры. Сосредоточенно и многократно, не стесняясь нас и тавтологии, произносит: — Так! Так! Так! Нет, это мы все переделаем. Тут мы еще додумаем. Решим. Так! Так!

С актерами Алексей Герман вежлив и разговорчив. Обращается на «вы». Команду своих помощников гоняет и в хвост и в гриву, особенно когда они чего-нибудь напортачат. К примеру, вбегает он после очередного дубля к нам в гостиную и озабочено осматривает столик с напитками и бутылками, произнося про себя: — Что-то тут не то… Обнаруживает ошибку и разражается яростным криком: — Дебилы! Оборачиваясь в сторону похолодевшей массовки: — Прошу прощения, это я не вам. И опять в адрес киногруппы исступленно: — Дебилы!!! Кто это сделал?! Кто-по-ста-вил-на-стол-эту-бу-тыл-ку?! Подлетает раздавленный горем администратор. Герман показывает ему бутыль советского портвейна со старой этикеткой. Ты ее сюда всунул? Да еще повернул на камеру? Помощник в недоумении. Герман спрашивает: — Какой у нас год? — Две тысячи шестнадцатый. — В фильме?! — Тысяча девятьсот семьдесят первый. — Так откуда у тебя на бутылке вина «Алабашлы» семьдесят первого года штрихкод?! — ревет режиссер и прибавляет еще несколько соответствующих ситуации слов. Портвейн заменяется. Я тут целиком на стороне Алексея Алексеевича. Отлично его понимаю. Мне фильм Алексея Германа (старшего) нравится — «Проверка на дорогах» или «Операция «с Новым годом!». Так вот кто-то мне рассказывал, что будто бы режиссер был готов заморозить съемки до тех пор, пока не отыщется настоящий коробок спичек 1942 года. И нашли. Как историку, мне подобные жесткие требования к аутентичности реквизита — очень импонируют. Но косяки случаются редко. В основном, дисциплина в присутствии режиссера соблюдается неукоснительно. Группа вымуштрована. Когда Герман что-то кому-то приказывает сделать, обращаясь по рации, например, кричит: — Да уберите же эту чертову дым машину! Сотрудники тотчас отвечают ему в каком-то гиперсовершенном времени и бравой форме: — Уже исчезла! И так во всем. Младшие коллеги не дают режиссеру творческих советов, хотя со стороны кажется, что Герман к чужому свежему мнению настроен благожелательно, очень чуток, восприимчив и готов экспериментировать. Порой он посреди репетиции сцены вдруг отвлекается и заводит с кем-то из нас разговор о посторонних предметах. Нередко делится с актерами какими-то байками, ждет от нас реакции, и щадит усилия своих операторов, вынужденных таскать на себе тяжелые камеры. Особенно забавны деловые препирательства режиссера с художником-постановщиком, когда камеры готовы, уже висят на руках и плечах операторов, а реквизит все еще меняется.

На следующее утро в уже переодетом виде, ежеминутно одергивая вниз короткую шерстяную безрукавку, я был проведен в квартиру, где томились подобные мне актеры массовки. Нас оказалось человек двадцать. Люди сидели на чем попало и отчаянно скучали. Наиболее опытные принесли с собой книги и журналы, самые практичные — захватили бутерброды и термосы с чаем. Среди нас были два каких-то старичка, несколько женщин среднего и пожилого возраста, семь или восемь парней моложе меня, столько же девушек от 18 до 35 и маленькая девочка, по фильму оказавшаяся Катей Довлатовой. Большинство из актеров о Довлатове слышало, примерно половина читала его произведения, были и такие, кто впервые узнал, что Довлатов — писатель. Я воспользовался случаем и раздал захваченные из дома экземпляры газеты «За кадры верфям» с моими статьями про Довлатова. Пригодились-таки. Дорога ложка к обеду. Коллеги с любопытством и благодарностью принимали журналистский сувенир. Увлеченно читали. С уважением переспрашивали — это вы сами написали? Некоторые делали комплименты. Один парень взял автограф.

Насколько я понял, на фильм все попали разными путями. Кто-то пришел заработать лишнюю тысячу рублей. Как правило, интеллигентные пенсионеры, живущие в центре, регулярными съемками на Ленфильме повышают свой прожиточный минимум. Есть категория профессиональных «массовщиков», кочующих по съемочным площадкам изо дня в день, из картины в картину. Кто-то узнал о фильме случайно по интернету. Некоторые пришли по объявлениям от нечего делать. Одна девушка посетила кастинг за компанию с подругой. Подругу отшили, девушку пригласили в фильм. Дама бурятской внешности, неопределенного возраста, с сединой в волосах, похожая на Йоко Оно, разговорившись со мной на почве довлатовского творчества, призналась, что также как и я закончила истфак, последние восемь лет жила в Шотландии, потом решила вернуться, и вот, иногда снимается в кино. В фильме «Сталинград» играла японского солдата. Из всей компании я, кажется, оказался единственным, кто хотел сниматься только из любви к творчеству писателя и в силу желания хоть боком прислониться к этому проекту.

Отчетливо сознавая, что сколько-нибудь самостоятельную роль мне не дадут, я гадал — в каком же эпизоде все-таки я буду играть? К середине первого дня выяснилось, что моя роль — «мужчина в гостях на квартире друзей». Роль была бессловесная и в сценарии обозначалась ремаркой: «Бродский читает свои стихи. Его напряженно слушают. На экране то и дело возникают интеллигентные лица ленинградцев». И в числе прочих, значит, мое. Первые полдня мы рассаживались. Герман прикидывал мизансцену, камера совершала бесконечные проходки. Нас передвигали местами, как костяшки в детской игре «15». Сначала я сидел на стуле, который удалось занять справа у эркера. Остальные разместились стоя, сидя кто где. Герману все это не понравилось и по его просьбе в комнату принесли пыльный ковер. Режиссер предложил четырем актерам пересесть на него. К моему ужасу позвал и меня. А я на полу последний раз сидел в детстве. Кряхтя и не без оснований опасаясь, что брюки мои могут лопнуть, я грузно опустился на пол. Спиной оперся на стул, который тут же поехал назад. Сидеть было жестко и неудобно. Тело быстро затекло. Икры ног сводило судорогой, в ступнях кололи иглы. Я попытался сложить ноги по-турецки и обхватить колени руками. Подозреваю, что выражение лица у меня, и впрямь в этот момент было напряженным. К ковровой группе добавили девушку с выразительным профилем. Вожделенно поглядывая на освободившиеся в комнате стулья, я недоумевал — к чему гостям вечеринки садиться на пол, если есть свободные места? По логике на пол садятся лишь тогда, когда больше некуда сесть. Но Герману, конечно, было виднее. Перечитав Довлатова, я убедился, что режиссером руководило провидение, ибо в "Заповеднике" черным по белому написано: "В мансарду с косым потолком набилось человек двенадцать. Все ждали Целкова, который не пришел. Сидели на полу, хотя стульев было достаточно. К ночи застольная беседа переросла в дискуссию с оттенком мордобоя". Все справедливо.

Отчетливо сознавая, что сколько-нибудь самостоятельную роль мне не дадут, я гадал — в каком же эпизоде все-таки я буду играть? К середине первого дня выяснилось, что моя роль — «мужчина в гостях на квартире друзей». Роль была бессловесная и в сценарии обозначалась ремаркой: «Бродский читает свои стихи. Его напряженно слушают. На экране то и дело возникают интеллигентные лица ленинградцев». И в числе прочих, значит, мое. Первые полдня мы рассаживались. Герман прикидывал мизансцену, камера совершала бесконечные проходки. Нас передвигали местами, как костяшки в детской игре «15». Сначала я сидел на стуле, который удалось занять справа у эркера. Остальные разместились стоя, сидя кто где. Герману все это не понравилось и по его просьбе в комнату принесли пыльный ковер. Режиссер предложил четырем актерам пересесть на него. К моему ужасу позвал и меня. А я на полу последний раз сидел в детстве. Кряхтя и не без оснований опасаясь, что брюки мои могут лопнуть, я грузно опустился на пол. Спиной оперся на стул, который тут же поехал назад. Сидеть было жестко и неудобно. Тело быстро затекло. Икры ног сводило судорогой, в ступнях кололи иглы. Я попытался сложить ноги по-турецки и обхватить колени руками. Подозреваю, что выражение лица у меня, и впрямь в этот момент было напряженным. К ковровой группе добавили девушку с выразительным профилем. Вожделенно поглядывая на освободившиеся в комнате стулья, я недоумевал — к чему гостям вечеринки садиться на пол, если есть свободные места? По логике на пол садятся лишь тогда, когда больше некуда сесть. Но Герману, конечно, было виднее. Перечитав Довлатова, я убедился, что режиссером руководило провидение, ибо в "Заповеднике" черным по белому написано: "В мансарду с косым потолком набилось человек двенадцать. Все ждали Целкова, который не пришел. Сидели на полу, хотя стульев было достаточно. К ночи застольная беседа переросла в дискуссию с оттенком мордобоя". Все справедливо.

Алексей же Алексеевич сделал дальнейшие распоряжения. Артур Бесчастный, исполняющий роль Бродского, встал перед нами и прочитал вслух полтора стихотворения своего героя. Это были «Любовь» и «Похороны Бобо». Причем второй стих он только начал декламировать и тут же прервался, по роли поясняя слушателям, что произведение пока не завершено. Дома я проверил — точно «Похороны Бобо» датированы 1972 годом, может уже в эмиграции дописаны. И вот он читает, читает, читает, а я сижу полчаса задом на твердом полу и всем телом чувствую, что уже, действительно, бо-бо. Герман, наконец, попросил позвать «Довлатова». Серб Милан Марич, занятый в этой роли, впервые появился перед нами. Я вздрогнул, поскольку он и в самом деле оказался очень похожим на своего прототипа. Был словно скопирован с известных фотографий Юрия Щенникова, сделанных в редакции ЗКВ. Кстати, сцены в редакции университетской многотиражки также вошли в фильм, хотя снимали их в Выборге на судостроительном заводе. Режиссер велел главному герою прислониться спиной к дверному косяку. По сценарию «Довлатов» начинал слушать «Бродского», потом покидал комнату. Проходил по квартире, с кем-то разговаривал и заворачивал в прихожую. Завершалась сцена тем, что «Довлатов» вызывал «Бродского» из нашей комнаты в коридор, затем они оба покидали квартиру. Именно это зрители и увидят в фильме.

Не сложно, кажется. Мы без камеры повторили все это раз восемь. Я уже начал запоминать текст стихов. «Бродский», наоборот, стал чаще путаться. Например, в четверостишье «В какую-нибудь будущую ночь ты вновь придешь усталая, худая, и я увижу сына или дочь, еще никак не названных, — тогда я не дернусь к выключателю…» и проч., он вместо «худая», неожиданно произнес «бухая», что кардинально меняло смысл стихотворения. Впрочем, никто кроме Алексея Германа и меня этой оговорки не заметил.

Не сложно, кажется. Мы без камеры повторили все это раз восемь. Я уже начал запоминать текст стихов. «Бродский», наоборот, стал чаще путаться. Например, в четверостишье «В какую-нибудь будущую ночь ты вновь придешь усталая, худая, и я увижу сына или дочь, еще никак не названных, — тогда я не дернусь к выключателю…» и проч., он вместо «худая», неожиданно произнес «бухая», что кардинально меняло смысл стихотворения. Впрочем, никто кроме Алексея Германа и меня этой оговорки не заметил.

Режиссер, нахмурившись, придирчиво оглядывал нашу аудиторию. Мы ему не нравились. — Чего вы так внимательно все его слушаете? Как на филфаке, — недовольным голосом сделал замечание Герман. А я про себя подумал: в самом деле, как будто тут одни поклонники поэта сидят. Левая какая-то квартира, разношерстное, случайное общество. Бродский поэт, честно-то сказать, на любителя. А уж стихи в его исполнении способен восторженно слушать отнюдь не каждый второй. Наш «Бродский» старательно и умело копировал авторскую манеру чтения, то есть довольно заунывно тянул строку. Его прототип, как известно, никогда не заботился о декламационных эффектах. После режиссерской реплики народ приободрился. Герман велел кое-кому разговаривать между собой. На завтра пообещал сигареты и напитки. А, самое главное, он помиловал меня, пересадив с пола на диван. Теперь я в комфортном одиночестве сидел в развалку на диване и ликовал, предчувствуя, что камера оператора уж никак не должна меня миновать. Значит, я мелькну в кадре. Если повезет, вместе с Довлатовым. Ура! На этом первый день завершился, и нас отпустили переодеваться, велев завтра прийти к девяти.

Наутро опять потянулись часы ожидания. Больше других мучились милиционеры, одетые не только в форму и сапоги, но и облаченные в шинели. А температура на дворе была плюс двадцать пять в тени. Самое интересное, что их в течение двух дней так и не пригласили к съемке. Просто пропарились парни в обмундировании. Мы сидели и разговаривали. Наконец, нас позвали гримироваться. Женщинам делали прически, маникюр. Мужчинам пудрили лица, подправляли баки. Бород и усов не наклеили никому, хотя, мне казалось, что среди творческой молодежи 70-х в бородачах недостатка не было. Меня попросили снять очки. Я сказал, что у меня зрение минус семь. И что с очками я лучше выгляжу. Тогда бутафоры принесли коробку с оправами и подобрали мне нечто громоздкое, пластмассовое, черное и к тому же с плюсовыми линзами. В детстве я такие выпуклые стекла подставлял под солнечные лучи, выжигая на деревянном косяке балкона свои инициалы. По форме и цвету очки меня устраивали — у отца, помню, тогда точно такие же были. Но, водрузив их на нос, я понял, что вообще ничего не вижу. Так, какие-то движущиеся пятна. Вместо лиц — бесформенные светлые блины. Разница в диоптриях между очками и зрением была настолько огромной и взаимоисключающей, что когда я снимал эти окуляры, то облегченно чувствовал, что с минус семь еще можно жить. Зато мои глаза в очках с увеличительными стеклами — стали большими, выразительными и слегка косили. Публика, глядя на меня в очках, начинала смеяться. Все, включая бутафоров, одобрили этот аксессуар.

Наконец, все приготовления были завершены и нас позвали на площадку. Гостиная за ночь преобразилась. По сценарию в квартире жили интеллигентные супруги: муж — то ли скульптор, то ли архитектор, не помню, жена — востоковед. На широком ковре стояли огромных размеров стол, заваленный различными вещами и рукописями, пара креслиц, какое-то хрупкое стеклянное сооружение на бронзовых ножках. Тут же притулилась гипсовая человеческая голова размером с тумбочку. Слева у дивана был включен торшер. Над диваном шла лестница наверх, по стенам громоздились стеллажи с книгами, висело несколько картин. Бутафоры приволокли пакеты с разноцветными соками и бутылки с фруктовыми чаями. Их усилиями бокалы наполнились «вином» и «коньяком». — Теперь вы можете пить, — пояснил актерам Герман, — и курить. — Раздать сигареты! — скомандовал режиссер. Курящим актерам раздали по сигарете «Опал» с желтым старинным фильтром. Многие потянулись к напиткам. Я себе выбрал «коньяк». Его разливали по таким маленьким узеньким рюмочкам, что нахлестаться, в смысле, переполнить желудок им было невозможно. Всех еще раз припудрили и напомнили про очки. Либо снять современные и оставаться так, либо заменить на старые. У меня прибавилось хлопот. Перед командой «мотор», я должен был успеть стащить собственные очки, куда-то их спрятать, чтоб не попали в кадр, и надеть новые. И проделывать все это приходилось с рюмкой коньяка в руках, так как на диване ее поставить было некуда, а взять ее со столика в своей киношной оправе я был не в состоянии, поскольку ничего не видел. Уф! Наконец, я придумал прятать собственные очки у спинки дивана, заслоняя их от камеры телом и прикрыв подушками.

Наконец, все приготовления были завершены и нас позвали на площадку. Гостиная за ночь преобразилась. По сценарию в квартире жили интеллигентные супруги: муж — то ли скульптор, то ли архитектор, не помню, жена — востоковед. На широком ковре стояли огромных размеров стол, заваленный различными вещами и рукописями, пара креслиц, какое-то хрупкое стеклянное сооружение на бронзовых ножках. Тут же притулилась гипсовая человеческая голова размером с тумбочку. Слева у дивана был включен торшер. Над диваном шла лестница наверх, по стенам громоздились стеллажи с книгами, висело несколько картин. Бутафоры приволокли пакеты с разноцветными соками и бутылки с фруктовыми чаями. Их усилиями бокалы наполнились «вином» и «коньяком». — Теперь вы можете пить, — пояснил актерам Герман, — и курить. — Раздать сигареты! — скомандовал режиссер. Курящим актерам раздали по сигарете «Опал» с желтым старинным фильтром. Многие потянулись к напиткам. Я себе выбрал «коньяк». Его разливали по таким маленьким узеньким рюмочкам, что нахлестаться, в смысле, переполнить желудок им было невозможно. Всех еще раз припудрили и напомнили про очки. Либо снять современные и оставаться так, либо заменить на старые. У меня прибавилось хлопот. Перед командой «мотор», я должен был успеть стащить собственные очки, куда-то их спрятать, чтоб не попали в кадр, и надеть новые. И проделывать все это приходилось с рюмкой коньяка в руках, так как на диване ее поставить было некуда, а взять ее со столика в своей киношной оправе я был не в состоянии, поскольку ничего не видел. Уф! Наконец, я придумал прятать собственные очки у спинки дивана, заслоняя их от камеры телом и прикрыв подушками.

Под команду Германа, сидящего в мониторной, мы сделали несколько дублей. Он ими остался недоволен. Новые перестановки и пересадки. Пришла Лена с ворохом одежды и по третьему разу поменяла у кого-то жилет, у кого-то пиджак. Я оставался нетронутым. Даже обиженно поинтересовался у помощницы художника: — А почему меня не переодевают? — Лена меняет одежду только у тех, кто ее раздражает своим видом, пояснила помощница. — Значит со мной все в порядке, успокоился я и тут же мнительно подумал: а вдруг они просто махнули на меня рукой, решив, что все равно вырежут из кадра, так и наплевать в каком я буду виде. Ох уж эта извечная рефлексия.

— Приготовились! Внимание! Камера! Мотор! Я сижу на диване, «Бродский» в который раз завывает: «Ибо в темноте — там длится то, что сорвалось при свете. Мы там женаты, венчаны, мы те…». Подо мной на полу двое разговаривают. Человек шесть курят. Остальные пьют. Все слушают. Я пригубливаю свой «коньяк». От того, что я поневоле слеп, он у меня быстро выпивается. «Бродского» я в упор не вижу. Хуже того, в этих очках я почему-то не могу отчетливо разобраться в мимике собственного лица. Пытаюсь задумчиво и грустно сдвинуть брови и не понимаю, что получается на выходе. В паузе между первым и вторым стихотворениями жадно набрасываюсь на коньяк, не пить же, думаю, его во время чтения, неприлично. Тут же критикую себя: а почему я должен быть приличным? И в следующем дубле я пью коньяк за упокой Бобо. Капли сока, как слезы, падают на мою серую жилетку. С каждым дублем коньяка и прочего «алкоголя» становится все меньше, и уже бутафорша шепчет мне на ухо: — Старайтесь смаковать напиток, тянуть его, а то фруктовый чай заканчивается.

— Мало движения. Все какие-то статичные, — заключает Герман. И назначает нам целую вереницу передвижений в финале сцены. — Начали! Добросовестно пытаюсь воплотить режиссерский замысел, то есть, в нужный момент встаю и на ощупь протискиваюсь меж диваном и этажеркой к столу, чтобы «переговорить» с еще одним гостем. Сначала мы прилежно беседовали о чем-то, старательно шевеля губами на камеру и стараясь не повторяться в темах. После 7-8 дублей наше кривляние смертельно надоело обоим. А Герман только знай себе, повторяет: — Ну и еще один дубль. Потом: — Ну и еще разок. И снова: — А теперь контрольный и т.д. Короче, мы сбились со счета. Отпустили нас лишь после того, как выяснилось, что главные герои фильма уже опаздывают на ночной поезд «Петербург-Москва».

Словно солдаты с фронта, воткнув штыки в землю, (в смысле, вернув реквизит) мы всей толпой бросились в костюмерную. Больше не стесняясь друг друга, мужчины и женщины переодевались с облегчением и удовольствием. Своя одежда после чужих нарядов была приятна телу, как освежающий прохладный душ. Еще раздавались вопросы: — А завтра-то нужно приходить, или уже все? И каждый понимал, что уже все. Неимоверными усилиями мы трехдневную съемку превратили в двухдневную. Сэкономив, таким образом, бюджет киногруппы. Совсем недавно сплотившиеся было в единую семью, актеры теперь тихо, по-английски, ускользали на выход. Никто никого не ждал. Все спешили домой. Надо было успеть в метро до закрытия переходов. Два дня прошли увлекательно и интересно. Они были настолько плотно заполнены событиями, что к выходным казалось, будто съемка состоялась давным-давно. Я охотно делился со знакомыми своим актерским опытом. А теперь с нетерпением жду дня премьеры, уповая на то, что мое интеллигентное лицо хоть на секунду, но все же мелькнет в кадре.